Nuestro más asiduo referente en etimología antigua, Esteban Covarrubias ya planteaba a principios del siglo XVII, que el adjetivo “liso” no procedía del latín “levis”, sino del griego “leios”, pero hoy en día no hay acuerdo sobre esto, porque si bien la principal idea oficial es que “liso” surgió del “fondo léxico” del latín vulgar, porque tiene formas parecidas en varios romances occidentales, los latinistas fuerzan sus mecanismos habituales y plantean que negando el origen griego, pudiera proceder del latín “allisus”, participio de “adlidere”, golpear, alterándose en manos del pueblo hasta dar “allisare” y de ahí “liso”…, ¡queriendo hacer creer a la gente que una cosa lisa se hace a golpes!.

En la mayor parte de las lenguas germánicas y en algunas eslavas en que este adjetivo se crea en torno a “glad”, se resuelve el origen mirando al hebreo, con lo que se constata la tradición de asignar la etimología a griego, latín, hebreo o árabe, pero nunca considerar al euskera.

Si se comienza el análisis con una abstracción hacia el pasado lejano, el concepto de lisura ha tenido que ser uno de los fundamentales en la mentalidad del homo sapiens y no ha podido necesitar un camino disparatado como el alisado a golpes, sino algo mucho más cotidiano y sencillo que nuestros antepasados hacían cada día desde hace cientos de miles de años: Estirar las pieles en un bastidor; eso es en euskera el verbo “lisa tu” y “lisu” es el objeto obtenido.

Imagen del alisado de una piel de castor.

Así aún hoy en día al planchado de prendas se le llama así y a la propia plancha, “lisa burdin”, hierro de alisar.

Pero la lisura no es solo un atributo de la pequeña escala y de las manualidades o de los trabajos artesanales, sino que es una constante en la naturaleza que se da con cierta frecuencia con grandes dimensiones y en ciertos entornos geológicos, lugares donde masas rocosas de origen sedimentario o ígneo (imagen de portada) o que presentan buzamientos, desprenden las capas superficiales presentando grandes planos, donde hay formaciones geológicas recientes -como los glacis-, en las cimas de muchos oteros, mesas o “cerros testigo”, etc. (ver siguientes imágenes); son tramos “lisos” aunque no sean horizontales y que han conservado la raíz “liz”, que en algunos casos ha mutado a “lis” y en otros, a “lix”, de manera que los nombres de lugar que contienen las dos primeras formas se cuentan en España por millares y los de la tercera, por centenares.

La abundancia de estos nombres en la toponimia confirma que su presencia es antiquísima y que sus cambios han sido escasos; por ejemplo. Lizana en Barbuñales (Huesca) es una llanada de casi quinientas hectáreas entre terrenos muy movidos; la explicación dice que es una gran superficie lisa, “liz”, planicie, “an”, grande y “a” el artículo: La gran planicie.

Otra Lizana en Ciudad Real, en el Parque de las Lagunas de Ruidera es también extensión muy llana.

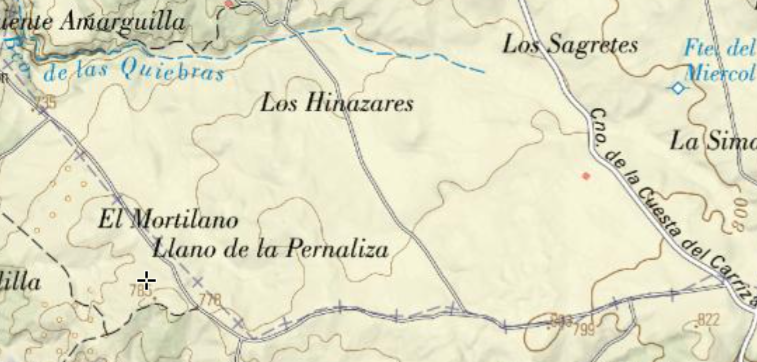

El Llano de La Paliza, al Norte de Aranda de Duero y el de Pernaliza en Madrid, son dos casos de explanadas que conservan el adjetivo “liz”. La primera, “bal liza”, llano oscuro y la segunda, seguramente alteración de “bermaliza”, la explanada sostenida, en las siguientes imágenes.

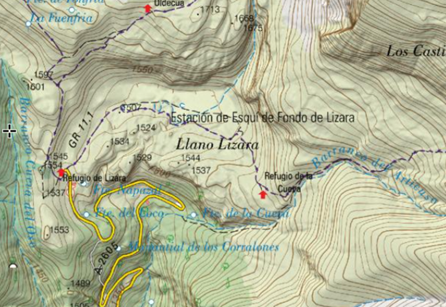

El llano de Lizara, viene a significar “llanura lisa”, redundancia a partir de “liz”, liso y “ara”, plano y se encuentra en lo más agreste de los Pirineos.

El Plá de Flix cerca de Igualada, al pie de Solá de la Socarrada, es uno de los casos en que se ha impuesto la “x”, seguramente a partir de “bæ liz”, el llano de abajo.